社員研修や研修旅行の費用は経費として計上できる?社員旅行との違いも解説

社員研修の費用は経費として計上することができますが、その条件や手続きは理解しておく必要があります。本記事では、社員研修費用の経費計上方法や要件について詳しく解説します。また、社員旅行との違いや両者の経費処理のポイントについても解説します。

社員研修とは?目的や種類を簡単に紹介

社員研修とは従業員のスキルアップを目的に行われる教育のことです。入社時に行う新入社員研修が代表的ですが、それ以外にも適切なタイミングで適切な研修を行うことが、企業全体の成長には欠かせません。

社員研修のメリット

社員研修を行う場合、最初に目的を明確にしておくと、より大きな成果が得られます。まずは社員研修がもたらす3つのメリットを紹介していきましょう。

1,従業員のスキルアップ

社員研修を実施する一番のメリットは、従業員のスキルアップにつながることです。業務に生かせる知識だけでなく、マネジメントやコンプライアンスなどさまざまなスキルを学ぶことで、より活躍できる人材が育ちます。

2,従業員のモチベーションをあげる

研修によって従業員自身が、企業の中で何を期待されているのかを認識できます。さらにそれを学ぶことで、成長機会を得られるのが社員研修のメリットのひとつ。また普段の業務とは異なる経験や刺激を得ることで、従業員のモチベーションを高める効果もあります。

3,職場環境を整える

社員研修を行うことで働きやすい職場環境が整うメリットがあります。業務に関する知識を共有することで、企業全体の連携がとりやすくなるでしょう。また社会人としての基本的なマナーやコンプライアンス、コミュニケーションなどについて学ぶことは、誰もが気持ちよく働ける環境づくりにつながります。

社員研修の種類と実施のタイミング

社員研修は学ぶ内容によってさまざまな種類があり、最適なタイミングで研修を実施することで効果を発揮します。ここでは企業における階層ごとに、実施すると良い研修内容や具体的な研修の種類をまとめました。

| 対象者 | 社員研修の内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 新入社員 | 新しく入社した従業員に向けた研修です。 社会人としての基本的なマナーや意識などから丁寧に教える企業が多数。ただし中途採用で入社した人に対しては、マナーなどの初歩的な内容は身についているものとみなし、即戦力になるよう業務内容を教えていく場合もあります。 | ・ビジネスマナー研修 ・コミュニケーション研修 ・業務研修 |

| 若手社員 | 入社1~3年ほどの若手に向けた研修。 日々の業務に加えて自己管理能力やキャリア形成について学び、ステップアップを目指す機会となる内容です。 | ・セルフマネジメント研修 ・キャリア研修 |

| 中堅社員 | 後輩や部下が増えてくる中堅社員に向けた研修。 悩みを抱えた後輩をフォローしたり、リーダーの補助となったりできる力を身に着ける内容がおすすめです。 | ・メンター研修 ・フォロワーシップ研修 |

| 管理職 | 部長・課長といった肩書を持つ管理職に向けた研修。 リーダーとして活躍できるようなマネジメント力を身に着ける内容です。 | ・リーダー研修 ・マネジメント研修 |

社員研修の方法・形式

社員研修を行うには、さまざまな方法があります。内容や目的に合った形式を選ぶことで、より大きな効果が得られるでしょう。ここからは社員研修の代表的な方法や、実施する際のポイントなどを紹介します。

・OJT(On the Job Training)

通常業務に携わりながら教育していく研修のこと。実際の業務を見て、経験して覚えられるので、効率よくスキルや知識を習得できます。アウトプットすることで、教える側も成長できるというメリットも。ただし基本的に1対1で指導が行われるため、研修の対象者が多いと難しい場合があります。また知識がゼロの状態で行うと分かり難いため、座学などと組み合わせるとより効率的です。

・Off JT(Off the Job Training)

業務が行われている現場から離れて行う研修全般のこと。自社でプログラムを用意する「社内研修」と、外部の教材や講師によるセミナーを利用した「外部研修」との2つに大別されます。

講義スタイルでの研修以外にも「グループワーク」「ロールプレイ」「レクリエーション」など手法はさまざま。目的に応じたスタイルを選んで行えます。

・eラーニング

ネット配信されている教材をパソコン・タブレットなどを使って視聴し、知識を学ぶ研修方法です。場所や時間を選ばず行えるのが特長。ただし進行状況や習熟度の個人差が大きくなってしまいがちなので、レポートなどの課題と合わせて実施するといいでしょう。

社員研修の費用は経費に計上できるのか

社員研修を行う際、費用は誰がどのような形で負担するべきか迷うかもしれません。結論から言うと、社員研修の費用は原則として企業側が負担することになります。しかし業務と全く関係のない研修の場合も、企業負担とするべきなのでしょうか。ここでは研修費用を企業負担とする判断基準をまとめました。

・研修内容が業務に必要不可欠である

会社が研修費用を負担する場合、研修内容が業務を行うために必要であることが大前提となります。業務に携わるうえで不可欠な知識・技術を得るための研修や、業務に必要な資格の取得は仕事の一環ともいえるため、その費用を企業側が負担するのは自然です。

一方で、個人的なスキルアップのためだけに、業務と全く関係のない研修を受ける場合は本人が負担するケースもあります。

・企業側の指示により研修に参加した場合

業務とは直接関係がない内容の研修であっても、企業側の指示で受講した場合は、研修費用も企業負担となります。企業側からの指示があったということは、研修への参加も業務命令であり、仕事の一環であったと見なされるためです。

社員研修の費用は経費として計上できるのか?

企業が社員研修費を負担する場合、その費用は主に「研修費(研修採用費)」という名目で経費に計上できます。ただし「研修費」とするには、下記の2つの条件を満たしていることが必要です。

- 業務に必要なスキルや知識を身に着ける・向上させるための研修である

- 研修にかかる金額が適正である

この条件に該当しない研修の費用は、経費に計上できません。会社が費用を負担していても、従業員の給与、もしくは役員報酬として扱われ、課税の対象となります。

ここからは、研修にかかる費用が経費として処理できる場合、具体的にどのような勘定科目で計上されるのかを紹介していきましょう。

・研修費(研修採用費)

研修にかかった費用や関連する費用全般は、基本的に「研修費(研修採用費)」という勘定科目に計上できます。研修の費用をまとめて管理したい場合に最適な勘定科目です。

・福利厚生費

従業員に対し、給与・賞与とは別に与えられる実質的な報酬やサービスを福利厚生と呼び、その費用を「福利厚生費」と呼びます。通勤手当や住宅手当などが代表的な例ですが、従業員が任意で行ったスキルアップに関する費用や、資格手当なども「福利厚生費」として計上可能。ただしこの場合、要件に該当するすべての従業員が、手当を受け取れる必要があります。

・新聞図書費

会社が携わっている事業に必要な書籍・雑誌・新聞などを購入するための費用を「新聞図書費」と呼びます。研修で使うテキスト代や、従業員のスキルアップを目的に購入された書籍の代金もここに含まれます。ただし従業員が使うことを目的としているのが前提なので、個人事業主や経営者が個人的にスキルアップのため購入した図書は「新聞図書費」に該当しません。

また「新聞図書費」は「研修費」として処理することも可能です。研修の費用全般をまとめて管理したい時は「研修費」、テキスト代を別に管理したい時は「新聞図書費」というように、必要に応じて使い分けましょう。

・前払費用

サービスの提供が行われていないけれど、支払いが先に完了している場合は「前払費用」として経費に計上できます。たとえば複数回にわたって実施されるセミナーなどの受講費を、先に一括で支払った場合。さらにそのセミナーが会社の事業年度をまたぎ、翌期以降も続いて開催される場合には「前払費用」として処理します。

支払った研修費は一度「前払費用」として計上し、当期に実施された研修費用を決算時に「研修費」へ振り替えるのが原則です。

・雑費

いずれの勘定科目にも属さず、重要度の低いものを経費として処理する場合は「雑費」として扱います。通常の企業で行われる研修の費用は「研修費」とされるため、「雑費」の出番はほとんどありません。たとえば個人事業主が、業務に必要な書籍を1冊購入しただけの場合など、年間の研修費用が少額で、重要度も低い時には「雑費」にできます。

ただし「雑費」は経費の用途があいまいになりがちな勘定科目なので、乱用すると税務上問題になるケースも。ある程度まとまった額の出費があるなら、「研修費」をはじめとする別の勘定科目で処理するといいでしょう。

国家資格の取得に関する費用は経費にならない!

業務に必要な資格の取得は経費で行えると説明しましたが、下記の資格については経費として計上できないので注意が必要です。

- 医師や弁護士など、独占業務を行える国家資格の取得費用

- 宅地建物取引主任者資格のように、取得することで独立開業できる資格の取得費用

- 国家資格を取るために通った大学などの学費

これらの資格は個人に帰属するため、業務上必要な資格であっても、修得にかかった費用は本人負担になります。企業が費用を出した場合は「給与」として、つまり課税対象として扱われるので注意してください。

個人事業主にも「研修費」は適用されるのか?

ここまでは企業が従業員の研修費を負担する場合について解説してきましたが、従業員を持たない個人事業主の場合はどうなのでしょう。結論を言うと個人事業主であっても、スキルの向上や資格取得を目的とした研修の費用を「研修費」として経費に計上することが可能です。ただし、研修を受けることが事業拡大や売上向上につながる場合に限ります。企業のケースと同様、事業や業務内容に関係のない研修の場合は、経費として処理できないので注意しましょう。

宿泊・移動を含む社員研修の費用計上

宿泊を伴ったり、遠方で実施されたりする社員研修の費用は、どのように処理されるのでしょう。もし研修内容が業務に必要なものであれば、その際の旅費や交通費は「旅費交通費等」という勘定科目で経費として処理できます。これは出張と同じ扱いであり、研修旅行も業務の一環みなされるためです。

経費に計上できない研修旅行

旅行先で研修をするからといって、どのような旅行も経費として処理できるわけではありません。近年は慰安だけを目的とした社員旅行が減少し、代わりに社員研修を兼ねて社員旅行を実施することが多くなってきています。旅先で研修を行う場合は、業務に直接関係する費用と、関係しない費用とを明確に分けることが必須です。

特に下記のようなケースは経費計上できないので注意してください

- 同業者団体が主催する、観光を主な目的とした団体旅行

- 旅行代理店などが主催するパッケージツアー

- 観光目的で渡航許可をもらい、海外で行われる研修旅行

家族が同行する研修旅行

家族経営や個人事業主などで「従業員=家族」のケースはどうでしょう。この場合も業務に必要な講習への参加・資格取得が目的なら原則「研修費」として処理できます。

ただし実際に業務を目的とする研修旅行でも、同行するのが家族のみであれば、家族旅行との違いを証明しにくいのも事実です。もし子どもや親戚など、勤務実態のない人が同行するなら、その人の費用は実費とするのがおすすめ。会社が費用を負担するなら、課税対象にはなりますが給与として処理するようにしましょう。

研修費用を処理する際のポイント

研修旅行の場合、費用を経費として計上する時「研修費」と一括りにはせず、内訳まで明確に記録するのがおすすめです。具体的には下記のような項目を記録として残しておきましょう。

研修を行う時

…「いつ」「どこで」「誰が」「どのような内容の研修に参加したか」

研修場所まで移動が必要な時

…「どこから」「どこへ」「使用した交通費」

研修のため宿泊した時

…「宿泊先」「使用した宿泊費」

研修旅行は業務のひとつとして捉えられるため、他の業務と同じように履歴を残すことが重要となります。経費の内訳を明確化しておくことで、次年度の予算を立てる時や国税調査の時などにも便利です。研修の内容に関する記録としては、研修後参加者にレポートを提出してもらうのも有効。必要に応じていつでも参加情報を閲覧できるよう、管理しておきましょう。

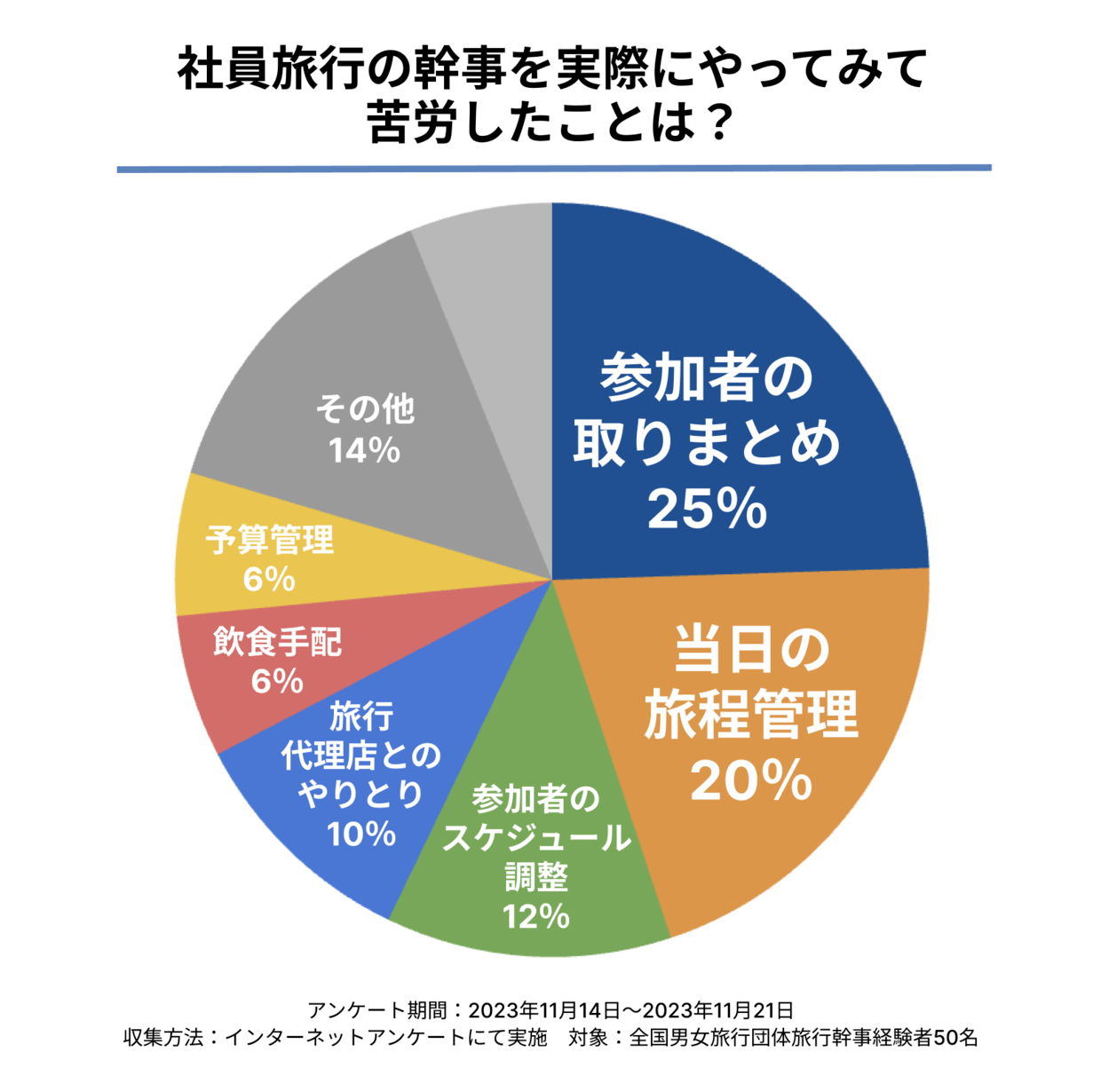

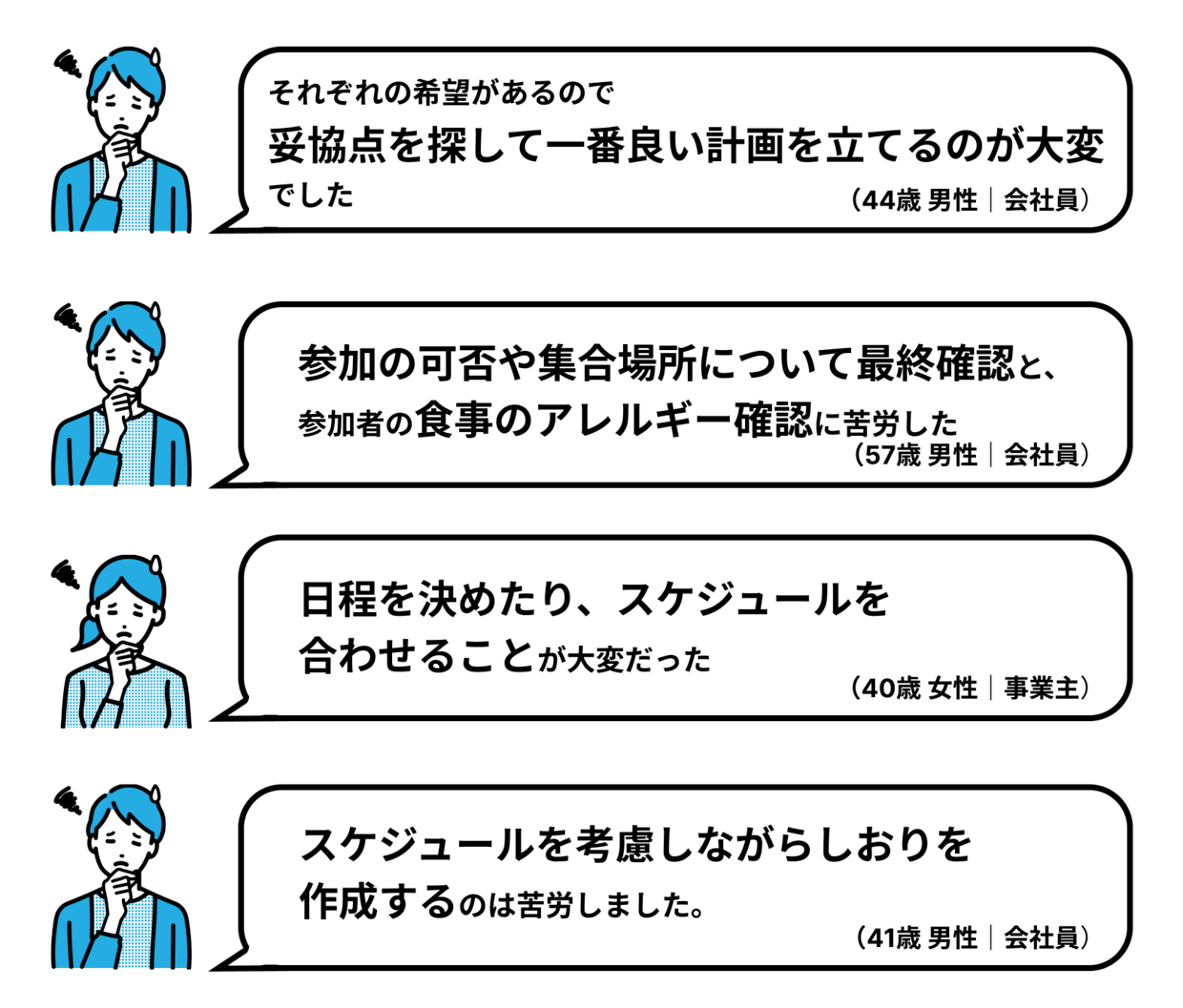

主に参加者の取りまとめや当日の旅程管理で苦労した人が多いようです。

しかし、実際の悩みは細かい部分までさまざま。

実際に団体旅行の幹事をした方の声も聞いてみました。

団体旅行の幹事はやらなければならない作業や気にしなければならないポイントが多く、日頃の業務をこなしながらやるのはとても大変です。

社員旅行の企画について

社員旅行の実施目的や、企画にあたっての注意事項などはこちらの記事も参考にしてみてください。

社員旅行のお見積もりならトラベルブックにお任せ!人気の行き先や成功させるポイントをまとめて解説

本ページではプロモーションが含まれます

当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...

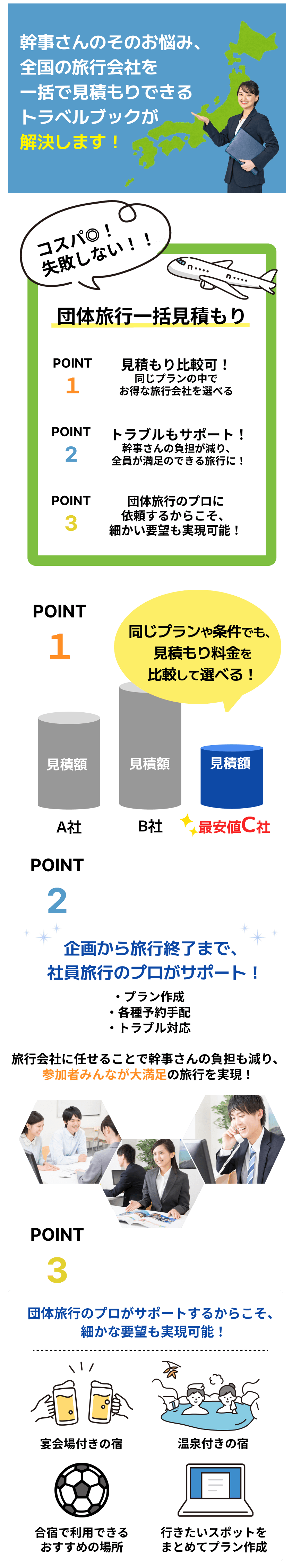

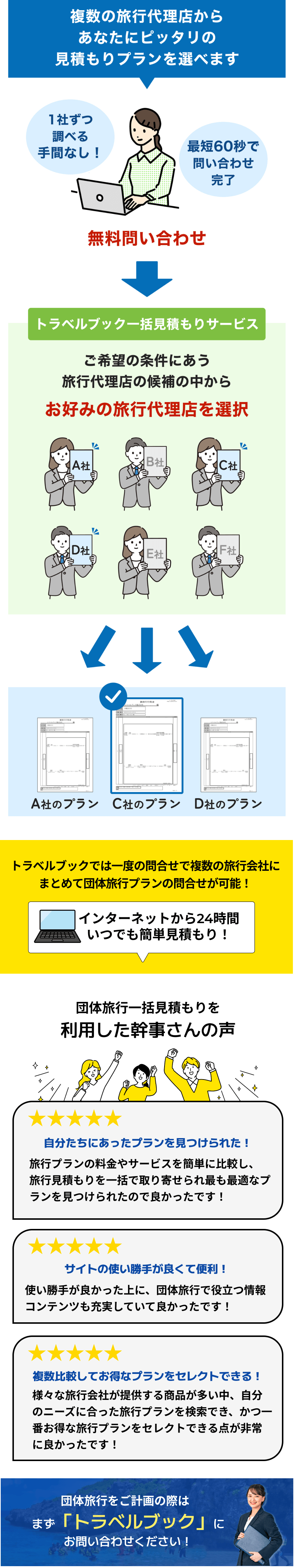

社員旅行・団体旅行のプランは、一括見積もりで楽々!

最短60秒で問合わせ完了!

社員旅行・団体旅行のプランは、一括見積もりで楽々!

最短60秒で問合わせ完了!